Les filières à responsabilité élargie du producteur (REP) redéfinissent en profondeur les modèles économiques des entreprises en les impliquant directement dans la gestion de la fin de vie de leurs produits. Cette transformation impose un équilibre délicat entre maitrise des coûts, conformité réglementaire et nouvelles opportunités économiques.

Qu’est-ce qu’une filière à Responsabilité élargie du producteur ?

Consacré par la Directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008, la filière REP est un dispositif réglementaire mis en place par le gouvernement ayant pour objectif de rendre les acteurs économiques (fabricants, distributeurs, importateurs) responsables de la gestion des déchets issus de leurs produits sur le principe du « pollueur-payeur ».

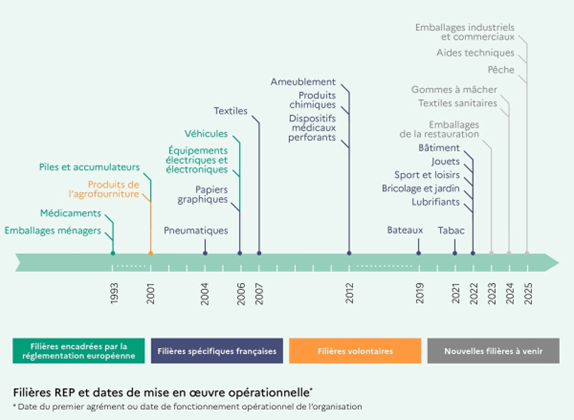

En France, les filières REP sont anciennes et datent de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 sur l’élimination des déchets. Aujourd’hui, on compte 18 filières REP, avec une ambition d’atteindre 23 filières en 2025, faisant de la France le pays de l’Union européenne le plus avancé en la matière.

Les éco-organismes, agréés par les pouvoirs publics, jouent un rôle central dans la gestion des filières à Responsabilité Élargie des Producteurs (REP). Leur mission consiste à assurer la collecte, le tri et le traitement des déchets générés par les produits relevant de chaque filière REP, en échange d’une éco-contribution versée par les entreprises.

Par exemple, des structures comme Ecosystem ou Ecologic pour les équipements électriques et électroniques, Valobat ou Ecomaison pour le secteur du bâtiment, Recycler mon véhicule pour les véhicules hors d’usage, facilitent ces processus de gestion des déchets.

La REP : Une nouvelle contrainte réglementaire pour les entreprises

Impact administratif

Tout d’abord, l’entreprise doit adhérer à un éco-organisme de sa filière, puis remplir une obligation de déclaration. Chaque année, elle doit transmettre aux éco-organismes agréés les volumes de produits mis sur le marché, afin de garantir une gestion adaptée des déchets correspondants.

Dans le mois suivant la mise sur le marché des produits, l’entreprise doit s’enregistrer auprès de l’ADEME et recevoir son Identifiant Unique (IDU). Cet identifiant doit apparaitre dans le document relatif aux conditions générales de vente (CGV) et sur le site internet de l’entreprise. Les entreprises ne disposant pas d’un IDU ou ne le communiquant pas risquent des sanctions administratives ou financières et peuvent aussi voir leurs produits interdits de mise sur le marché.

Enfin, l’entreprise est tenue d’informer les consommateurs sur la gestion des déchets et le recyclage. Cela passe notamment par l’apposition de signalétiques de tri claires et visibles sur les produits, permettant de guider les usagers vers un recyclage efficace.

Impact financier

L’entreprise responsable de la mise sur le marché (fabricant, importateur ou distributeur en marque propre) doit payer l’éco-contribution en amont auprès des éco-organismes agréés.

Comment se calcule l’éco-contribution ?

Le montant de l’éco-contribution dépend :

- Du volume/poids des produits mis sur le marché

- Des barèmes spécifiques à chaque filière et éco-organisme (coûts de fonctionnement)

- Des caractéristiques environnementales des produits (modulation avec un système de bonus/malus pour inciter à l’éco-conception)

Par la suite, l’entreprise inclut l’éco-participation dans le prix de vente du produit (sans marge ni réfaction). Cela signifie que le consommateur est celui qui, en fin de compte, finance cette contribution environnementale. Pour garantir la transparence, les entreprises doivent afficher distinctement le montant de l’éco-contribution sur la facture ou l’étiquette du produit. Ce système assure une parfaite visibilité sur le coût environnemental associé au produit.

Bien que l’éco-participation soit directement répercutée sur le consommateur final, les entreprises absorbent tout de même certains impacts financiers et administratifs :

- Moins de flexibilité sur les marges

- Frais liés à la mise en conformité et à la gestion des déclarations

- Besoin d’investissements dans des stratégies d’écoconception ou d’optimisation des flux de produits

L’éco-participation peut donc représenter une contrainte pour les entreprises, mais elle peut aussi être une opportunité de se positionner sur des marchés plus responsables et attractifs pour les consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux.

Un levier de transformation des modèles économiques des entreprises

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) de 2020 a transformé en profondeur le système des filières REP.

Aujourd’hui, l’objectif de ce dispositif n’est plus seulement de traiter les déchets produits mais d’agir sur l’ensemble du cycle de vie du produit en favorisant l’éco-conception et l’allongement de la durée de vie des produits.

Toute entreprise relevant d’une filière REP doit concevoir et mettre en œuvre un plan de prévention et d’éco-conception (PPE) à réviser tous les 5 ans. Ce plan peut être élaboré par l’éco-organisme directement, il faut se renseigner auprès de ce dernier pour savoir si un tel plan existe. S’il n’en existe pas, l’entreprise doit rédiger ce plan mais peut bénéficier de ressources provenant de l’éco-organisme pour l’aider (l’éco-organisme publie tous les 3 ans une synthèse des plans de la filière sur son site internet).

Le plan doit contenir une liste des actions de prévention et d’éco-conception visant à :

- Réduire l’utilisation de matières premières non renouvelables

- Augmenter l’utilisation de matières recyclées

- Améliorer la réparabilité et recyclabilité des produits

- Allonger la durée de vie des produits

Anticiper et aller au-delà des exigences des filières REP, peut donc permettre aux entreprises de maîtriser leurs coûts de contribution aux éco-organismes. L’adoption de l’éco-conception constitue également un levier important pour l’optimisation des dépenses, notamment grâce à l’intégration de matériaux recyclés et à une anticipation proactive des évolutions réglementaires. Cette démarche ouvre également de nouvelles opportunités stratégiques en permettant aux entreprises de se positionner comme des acteurs innovants et différenciants, en réponse à un marché de plus en plus axé sur la durabilité, tout en renforçant la fidélisation des clients grâce à la prolongation de la durée de vie des produits et la valorisation de leur engagement durable.

Focus sur la filière REP des équipements électriques et électroniques (DEEE)

La filière française de Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), instaurée en 2005, est l’une des plus anciennes du pays.

Elle couvre une large gamme d’appareils, tels que les équipements électroménagers, informatiques, de télécommunications, audiovisuels, ainsi que le matériel d’éclairage.

La création de cette filière a été motivée par des enjeux multiples : déchets complexes avec des substances potentielles dangereuses (mercure, plomb, cadmium, retardateurs de flamme bromés), recyclage des matériaux précieux (métaux rares, cuivre, aluminium), essor des nouvelles technologies et du volume des déchets électroniques, incitations réglementaires venant de l’union européenne (les États membres sont tenus de respecter des taux spécifiques de collecte : 65 % du poids moyen des équipements électriques et électroniques vendus au cours des trois années précédentes, ou 85 % du poids total des DEEE produits sur leur territoire).

Les chiffres clés de la filière :

- 2,34 millions de tonnes d’équipements mis sur le marché (en 2022)

- 44,61 % d’équipements collectés (hors panneaux photovoltaïques) (en 2022)

- 88,60 % de valorisation des déchets EEE (en 2022)

Actualités récentes liées à la réglementation

À partir du 1er janvier 2025, les critères d’éco-modulation pour les Équipements Électriques et Électroniques ménagers sont élargis et repensés. Ce dispositif, demandé par les Pouvoirs publics dans le cadre du Cahier des Charges de la filière, vise à inciter les fabricants à améliorer la conception écologique de leurs produits et à en prolonger la durée de vie. Concrètement, les producteurs seront soumis à un système de primes et de pénalités en fonction de certains critères. Par exemple, un équipement conçu pour être facilement réparable, recyclable ou fabriqué avec des matériaux recyclés pourrait bénéficier d’une prime réduisant le montant de l’éco-contribution. À l’inverse, un produit difficilement recyclable ou à durée de vie limitée pourrait entraîner une pénalité augmentant ce coût.

Cette évolution du dispositif signifie que les fabricants d’équipements devront revoir leurs stratégies de production et d’écoconception pour éviter des surcoûts potentiels. Pour les entreprises innovantes dans ce domaine, les primes peuvent représenter un levier financier intéressant. Cependant, celles qui n’adaptent pas leurs pratiques pourraient faire face à des éco-contributions plus élevées, impactant leurs marges ou leurs prix de vente.

Exemple d’entreprises de la filière ayant su tirer parti de la REP pour créer de la valeur

Seb : Le groupe a adopté un modèle de réparabilité et de circularité en garantissant la disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans, réduisant ainsi l’impact environnemental et fidélisant ses clients.

Fairphone : Cette marque néerlandaise conçoit des smartphones modulaires, faciles à réparer et à recycler, anticipant ainsi les exigences croissantes de la REP et attirant une clientèle soucieuse d’éthique et d’environnement.

Conclusion

Les filières REP jouent un rôle essentiel dans la collecte, le tri et la valorisation des déchets, tout en encourageant la production de biens plus durables et respectueux de l’environnement dès leur conception. Leur efficacité dépend aussi largement de l’implication active des consommateurs, qui doivent adopter des comportements responsables, comme le recyclage et le réemploi. Cependant, pour garantir le succès de ces dispositifs et maximiser leur impact, il est crucial d’intensifier les efforts de communication et de sensibilisation. En informant mieux le public sur les enjeux de l’économie circulaire et en facilitant l’accès aux solutions de recyclage, nous pouvons renforcer l’adhésion à ces filières et assurer leur pérennité.

Sources :

Les filières REP | Filières à Responsabilité Élargie du Producteur

Économie circulaire : les filières REP en plein essor – notre-environnement