Face aux enjeux croissants liés à l’eau, les entreprises ont identifié ce sujet comme d’importance, voire matériel pour un certain nombre de leurs activités. Elles doivent donc chercher à identifier et mesurer leurs impacts en calculant leur empreinte eau à différentes échelles (produit, activité, organisation, etc.), afin de comprendre comment leurs usages modifient le cycle naturel de l’eau. Cette première étape est clé pour cibler les leviers d’actions afin de réduire leurs impacts, dans une démarche de responsabilité sociétale.

L’eau, une ressource partagée en proie à des tensions

Depuis 2010, l’ONU a reconnu le droit à l’eau comme droit fondamental : « Le droit à l’eau potable et à l’assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l’exercice de tous les droits de l’homme ».

L’eau est considérée comme un bien commun, un patrimoine partagé par l’humanité. Les enjeux autour de la gestion de cette ressource sont toutefois multiples – rareté (l’eau douce disponible ne représente que 2,5 % de l’eau sur la planète), pollution, infrastructures, etc. – et peuvent conduire à des conflits d’usage à travers de nombreux territoires.

Certaines zones géographiques peuvent ainsi être régulièrement confrontées à des situations de stress hydrique, caractérisées par une demande en eau supérieure à la quantité d’eau disponible, ou une qualité de l’eau qui nécessite d’en limiter son usage (e.g. une eau non potable). A ce titre, le A ce titre, le World Resources Institute estime que ce sont 4 milliards de personnes qui sont exposées à une situation de stress hydrique pendant au moins un mois par an.

Le cycle de l’eau douce constitue également l’une des 9 limites planétaires établies par Rockström et al (2009). Pour rappel, les limites planétaires correspondent à des processus biophysiques et biochimiques dont la perturbation par les activités humaines menace la résilience du « système terre ». A ce titre, les chercheurs considèrent que la limite fixée pour l’eau verte (définie plus bas) a déjà été franchie.

Quels sont les enjeux liés à l’eau pour les entreprises ?

Au même titre que pour nos consommations domestiques, l’eau est enjeu d’importance pour de nombreux secteurs économiques (e.g. textile, agroalimentaire) puisqu’elle est indispensable à certains procédés industriels. Il s’agit donc d’identifier, à la fois les impacts des entreprises sur la ressource mais aussi les dépendances à son égard.

A ce titre, le CDP (Carbon Disclosure Project) estime qu’en 2018, les entreprises internationales auraient subi des pertes liées à l’eau équivalentes à 38,5 Mrd $. Or, si les entreprises se sont emparées des sujets liés aux émissions de gaz à effet de serre, les stratégies dédiées à la gestion de la ressource en eau mettent davantage de temps à voir le jour, notamment du fait d’impacts souvent sous-estimés.

Mais à l’heure de la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et de la mesure d’impacts notamment au travers des ACV (Analyses de Cycle de Vie), certains référentiels et indicateurs permettent de mettre en évidence les impacts sur la ressource en eau. Le nouveau cadre de reporting de la CSRD, introduit notamment au travers de l’ESRS E3 « Eau et Ressources Marines », l’obligation de divulguer les informations relatives à la consommation d’eau et ce, afin d’apporter des réponses aux impacts matériels, risques et opportunités identifiés lors de l’analyse de double-matérialité.

Pour les entreprises, la gestion de l’eau est donc à la fois un enjeu éthique, par le partage des ressources, mais aussi de résilience du business model. A ce titre, le WWF Water Risk Filter identifie trois catégories de risques pour les entreprises :

- Physique : en cas de dépendance à la ressource ;

- Réglementaire : en cas de non-conformité ou de mauvaise anticipation des évolutions réglementaires ;

- Réputationnel : en cas de perception négative des activités par les parties prenantes.

Qu’est-ce qu’une empreinte eau et quelles sont les méthodes pour la calculer ?

L’empreinte eau (water footprint en anglais) est une méthode de calcul permettant de compiler des consommations et pollutions d’eau d’un périmètre étudié (produit, service, organisation). En ce sens, la démarche est similaire à une méthode de calcul de l’empreinte carbone.

Néanmoins, à la différence des émissions de gaz à effet de serre qui représentent une problématique globale, la gestion de la ressource en eau doit être appréhendée au niveau local. Ceci implique donc de comprendre le contexte territorial en réalisant à la fois des analyses hydrologiques, hydrogéologiques mais également socio-économiques afin d’identifier les potentiels dépendances et impacts.

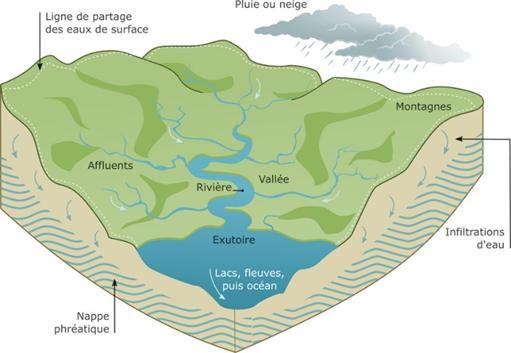

Ainsi, pour mesurer la quantité d’eau prélevée ou consommée sur un territoire donné, la notion de bassin versant est un concept fondamental à appréhender. Il est défini par l’OFB (Office Français de la Biodiversité) de la manière suivante : « territoire géographique bien défini correspondant à l’ensemble de la surface recevant les eaux qui circulent naturellement vers un même cours d’eau ou vers une même nappe d’eau souterraine. »

Afin de quantifier les usages, il convient de faire la distinction entre l’eau prélevée et l’eau réellement consommée. La première correspond à l’extraction d’eau douce réalisée dans des sources souterraines ou de surface. La partie de cette eau prélevée qui n’est pas rendue à son écosystème, à savoir qui ne revient pas après utilisation dans le même bassin versant, est dite “consommée” (via évaporation, infiltration dans le sol ou consommation lors des processus de production industriels). Un concept lié est celui d’eau virtuelle, qui représente l’ensemble des consommations d’eau nécessaires à une production, agricole ou industrielle, ou à un service.

Le calcul de l’empreinte eau s’intéresse donc à l’eau consommée, car c’est la part qui représente l’impact sur le cycle naturel de la ressource.

Une approche quantitative

La méthode AWARE (Available WAter REmaining), développée par Boulay et al (2018) est à ce jour la méthode la plus consensuelle et recommandée par la Commission Européenne et le PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) dans le cadre de calculs d’empreinte eau. Elle réalise l’inventaire des consommations d’eau de chaque étape du cycle de vie en y associant des facteurs de privation. En cela, elle présente l’avantage de prendre en compte le stress hydrique des régions concernées par les prélèvements en eau en pondérant les consommations effectives par un facteur traduisant la rareté de l’eau dans la région où elle a été utilisée. Cette méthodologie s’appuie sur l’hypothèse suivante : la consommation d’un litre d’eau n’aurait pas le même impact selon son lieu, voire sa période de consommation. Elle n’intègre en revanche pas les émissions de polluants, suivant une approche exclusivement volumétrique.

Des méthodes davantage qualitatives

Une seconde approche est celle du Water Footprint Network, basée sur les travaux de Hoekstra et al (2012), qui définit l’empreinte eau comme « la mesure de l’appropriation de l’eau douce par l’humanité, exprimée en volume d’eau consommés et/ ou pollués. » et distingue les usages selon la typologie suivante :

- Les eaux vertes : eau issue des précipitations, stockée dans les sols et la biomasse, elle peut être évaporée, ou absorbée et évapotranspirée par les plantes ;

- Les eaux bleues : eau issue de ressources de surface (cours d’eau, lacs, etc.) ou souterraines (nappes phréatiques), soit évaporée, soit consommée pour différents usages (agriculture, industrie, consommation domestique) ;

- Les eaux grises : quantité d’eau douce nécessaire pour assimiler les polluants afin de respecter les normes spécifiques de qualité de l’eau.

Cette méthode consiste à mesurer l’eau consommée et polluée tout au long de la chaîne de production. Elle s’appuie sur des moyennes mondiales pour évaluer l’empreinte eau et sa méthode de calcul comptabilise l’eau bleue, l’eau verte et l’eau grise pour la production de chaque service afin d’obtenir une empreinte globale. Elle mesure donc à la fois la quantité mais aussi la qualité de l’eau, en distinguant les usages directs et indirects.

Si l’empreinte eau monocritère comme la méthode AWARE est un indicateur environnemental efficace pour une communication simple, les approches multicritères sont à privilégier afin d’aller au-delà d’une vision uniquement quantitative. A ce titre, la norme ISO 14046, basée sur une approche de cycle de vie, associe à la volumétrie des indicateurs de pollution de l’eau (écotoxicité, eutrophisation humaine, etc.). Notons cependant que sa complexité nécessite une mobilisation d’outils ACV et de bases de données.

En résumé, les deux méthodes les plus connues et utilisées à ce jour sont celle du Water Footprint Network et celle nommée AWARE, dont les approches peuvent être synthétisées de la manière suivante :

|

Méthode |

AWARE |

Water Footprint Network |

|

Approche |

Quantitative |

Quantitative & qualitative |

|

Périmètre |

Produit, procédé, organisation |

Produit, procédé, organisation |

|

Facteur de caractérisation |

Disponibilité / demande |

Consommation / disponibilité |

|

Unité de mesure |

m3 |

m3 |

Des outils à disposition pour réaliser une première analyse des risques

Si les bases de données ne sont pas aussi fournies et abouties que pour la mesure de l’empreinte carbone, il existe néanmoins des outils permettant de visualiser et d’analyser les risques liés à l’eau dans différentes géographies.

- Le WWF Water Risk Filter propose deux modules:

-

- Explore : cartographie des risques physiques, réglementaires et réputationnels avec des scenarios à 2030 et 2050

- Assess : évaluation des risques liés à l’eau sur un périmètre défini de l’entreprise (questionnaire préalable pour identifier les risques opérationnels)

- Aqueduct – Water Risk Atlas (outil du World Resources Institute) : cartographie des risques physiques (quantité et qualité), réglementaires et réputationnels avec des scenarios à 2030, 2050 et 2080.

- Wavestone a également réalisé un panorama sur les sujets ressources, recensant les outils existants pour aider ses clients à identifier les risques.

Conclusion

Les enjeux liés à l’eau sont exacerbés par les différentes tensions qui existent sur la ressource. Pour se prémunir des risques (physiques, réglementaires, réputationnels, etc.), les entreprises doivent identifier et quantifier leurs impacts via le calcul d’une empreinte eau, première étape clé dans l’élaboration d’une stratégie de préservation de la ressource. Les enjeux liés à l’eau étant fortement interconnectés aux enjeux climat (e.g. les zones humides permettant la captation du carbone), il convient d’adopter une approche holistique dans le traitement de ces thématiques afin d’éviter le déplacement des impacts.

Vous souhaitez estimer votre empreinte eau individuelle ? C’est possible : Calculer mon empreinte eau personnelle

Sources :

https://www.waterfootprint.org/water-footprint-2/what-is-a-water-footprint/

https://riskfilter.org/water/home

https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/png/PNG%202011/1_fiche_bv_web.pdf

https://www.waterfootprint.org/resources/TheWaterFootprintAssessmentManual_English.pdf

https://nosgestesclimat.fr/blog/environnement/lexique-eau-tout-comprendre