Diversité et inclusion, de quoi parle-t-on ?

Avant de revenir sur les récents bouleversements autour des politiques de diversité et d’inclusion, il est utile de rappeler ce que recouvrent exactement ces notions.

La diversité désigne la présence et la reconnaissance de profils variés au sein des organisations. Elle peut concerner le genre, l’âge, le handicap, l’origine sociale, ethnique ou culturelle, l’orientation sexuelle ou identité de genre, ou encore le parcours académique ou professionnel.

L’inclusion, elle, fait référence à la capacité d’une organisation à créer un environnement dans lequel chacun peut pleinement contribuer, indépendamment de ses caractéristiques individuelles.

En France, le terme « diversité et inclusion » (D&I) est majoritairement utilisé dans les politiques publiques et les initiatives privées. L’approche française se concentre davantage sur le genre, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle ou encore l’origine sociale. Outre-Atlantique, l’acronyme DEI (Diversity, Equity and Inclusion) est plus largement employé. Si la notion de DEI s’inscrit dans la continuité des politiques d’Affirmative Action mises en place dans les années 1960 pour lutter contre les inégalités raciales, elle s’est élargie depuis pour englober des dimensions plus larges de diversité, d’équité et d’inclusion, tant dans le secteur public que privé.

En France et dans l’Union Européenne, un cadre règlementaire robuste

Si la diversité et l’inclusion sont de plus en plus discutées dans l’espace médiatique et politique, elles sont aussi encadrées par le droit français et européen. Zoom sur quelques-unes des règlementations phares.

En France (liste non exhaustive) :

- Lutte contre les discriminations — article L.1132-1 du Code du travail

L’article L.1132-1 du Code du travail interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’origine, le sexe, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, les convictions religieuses, etc. et ce, à toutes les étapes du contrat de travail (embauche, exécution, rupture).

- Obligation d’emploi des travailleurs handicapés — article L.5212-2 du Code du travail

Les entreprises de 20 salariés et plus ont une obligation d’emploi d’au moins 6 % de personnes en situation de handicap, en conformité avec l’article L.5212-2 du Code du travail. Cette obligation peut être remplie par une embauche directe, recours au secteur protégé ou versement d’une contribution à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph).

- Index égalité professionnelle femmes-hommes — articles L.1142-8 à L.1142-11 du Code du travail

Depuis 2019, les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier chaque année un Index sur l’égalité femmes-hommes, calculé selon plusieurs critères, notamment l’écart de rémunération femmes-hommes, les écarts des augmentations, l’écart de répartition des promotions, le nombre de salariées augmentée à leur retour de congé congés maternité et la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. Les entreprises ayant un index inférieur à 75 points sont tenues de mettre en place des mesures correctives afin d’y remédier, dans un délai de trois ans.

- Représentation équilibrée femmes-hommes dans les conseils d’administration et surveillance — loi Copé-Zimmermann (2011)

La loi du 27 janvier 2011 impose un quota de 40 % de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance des grandes entreprises. La France est devenue l’un des premiers pays à atteindre plus de 46 % de représentation féminine dans ces instances[1].

- Parité dans les postes de direction — loi Rixain (24 décembre 2021)

L’article 14 de la loi Rixain impose aux entreprises de plus de 1 000 salariés d’atteindre 30 % de femmes cadres dirigeants et membres de comités de direction d’ici mars 2026, puis 40 % d’ici mars 2029, avec publication annuelle des écarts.

Au niveau de l’Union Européenne, plusieurs initiatives viennent renforcer et compléter le cadre national. Parmi elles, trois directives sont particulièrement structurantes :

- Directive 2000/78/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail

Cette directive établit un cadre général pour lutter contre la discrimination en raison du handicap, de l’âge, de la religion ou des convictions, et de l’orientation sexuelle dans le domaine professionnel. Elle complète ainsi la législation française en assurant une protection étendue à plusieurs motifs de discrimination dans tous les États membres.

- Directive 2006/54/CE sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi

Elle consolide les principes d’égalité de traitement entre femmes et hommes, notamment concernant la rémunération, la formation professionnelle, la promotion, et les conditions de travail. Cette directive structure les obligations des entreprises européennes afin de réduire les écarts de genre dans le monde professionnel.

- Stratégie européenne en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030

Au-delà des directives, cette stratégie cadre vise à garantir une pleine inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, avec un accent particulier sur l’accès à l’emploi, l’adaptation des lieux de travail et l’élimination des obstacles systémiques. Elle engage les États membres à mettre en œuvre des actions concrètes pour améliorer l’inclusion professionnelle des personnes handicapées.

Si la France et plus largement l’Union européenne disposent d’un solide garde-fou juridique et réglementaire, le récent backlash outre-Atlantique rappelle que les politiques D&I peuvent être particulièrement fragiles.

Le backlash (i.e.: retour de bâton ou contre-offensive en français) américain contre les politiques DEI

Quelques jours après son retour dans le Bureau Ovale en janvier 2025, le président Donald Trump a signé plusieurs décrets visant à supprimer les programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) au sein du gouvernement fédéral. En mars 2025, l’administration Trump a envoyé des courriers officiels à plusieurs entreprises européennes leur demandant de certifier leur conformité à ces nouvelles règles afin de pouvoir continuer à contracter avec des institutions américaines.

Cette pression politique a généré des réponses variées de la part des entreprises selon le degré de dépendance à l’administration fédérale, la culture d’entreprise ou l’exposition médiatique. On peut ainsi distinguer trois grandes postures des entreprises américaines :

- La conformité contrainte: certaines entreprises, dépendantes des contrats fédéraux, se sont adaptées rapidement afin de continuer à répondre aux exigences de l’administration. C’est le cas de Boeing, par exemple, fournisseur de l’État pour les secteurs de la défense et du transport aérien présidentiel.

- Le retrait stratégique: d’autres entreprises, même sans liens directs avec l’État, ont préféré adopter une posture prudente. Par crainte d’être ciblées par des campagnes de boycott, des procès ou une médiatisation hostile, elles ont réduit, voire supprimé, certains dispositifs D&I.

- Business as usual: plusieurs grandes entreprises ont choisi de maintenir leurs engagements, parmi lesquelles Apple, Salesforce ou encore Patagonia ont affirmé leur volonté de poursuivre des politiques d’inclusion cohérentes avec leur culture interne et les attentes de leurs salariés.

Faut-il craindre un effet domino en France ?

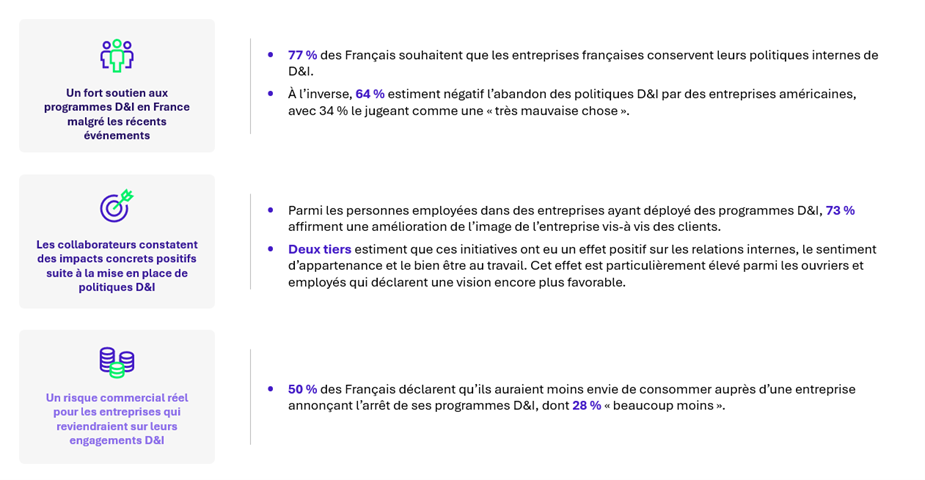

Si cette dynamique de repli concerne essentiellement des entreprises américaines, pourrait-elle s’étendre à l’Hexagone ? Pas si sûr. L’étude Ipsos Les Français et les politiques de Diversité et Inclusion en entreprise à l’ère de Donald Trump publiée en avril 2025 apporte un éclairage précieux sur l’attitude des Français vis-à-vis des politiques D&I et contredit une partie des discours alarmistes.

Voici les principaux enseignements de l’enquête :

La grande conclusion de cette enquête est qu’on ne constate pas, à date, de rejet des politiques D&I en France. Et pour cause, ces dernières sont un véritable levier de compétitivité et ont un impact positif tangible sur la performance des entreprises.

D’un point de vue RH, les politiques de diversité et d’inclusion sont devenues de véritables leviers stratégiques. Elles comptent désormais parmi les critères décisifs dans le choix d’un employeur. Selon le baromètre international Cegos 2025, 77 % des salariés estiment que les politiques de diversité et d’inclusion influencent leur décision de rejoindre une entreprise, signe que ces sujets s’imposent comme un facteur clé d’attractivité et de rétention des talents.

En interne, la valorisation de parcours inspirants et de rôles modèles agit comme un puissant levier de motivation, renforçant la capacité des collaborateurs à se projeter au sein de l’entreprise. Enfin, une politique D&I cohérente envoie un signal fort non seulement aux salariés, mais également aux clients, aux investisseurs et autres parties prenantes, de plus en plus attentives à ces dimensions dans l’évaluation de la performance extra-financière des entreprises.

Au-delà de ses bénéfices sur le plan des ressources humaines, la diversité a également un impact mesurable sur la performance des entreprises. Les travaux du cabinet McKinsey confirment ce lien direct entre diversité et performance. Selon l’enquête Why Diversity matters even more menée auprès de plus de 1 200 entreprises dans 23 pays, les entreprises dont les équipes dirigeantes sont les plus diversifiées, qu’il s’agisse de genre ou d’origine ethnique, affichent dans chaque cas 39 % de chances supplémentaires d’être plus rentables que la moyenne de leur secteur.

Outre l’enjeu de performance, la présence équilibrée de femmes et d’hommes au sein des équipes et à des postes de direction permet également aux entreprises d’améliorer la compréhension des attentes des consommateurs (market intelligence).

Force est de constater que les politiques D&I dépassent aujourd’hui le cadre réglementaire, elles répondent à une attente forte des salariés, des consommateurs et plus largement de la société. Comme l’a rappelé l’ancienne ministre du Travail Astrid Panosyan-Bouvet, « diversité et inclusion ne sont pas des slogans mais des valeurs partagées en France, et un facteur de performance démontré pour nos entreprises ». Face au backlash d’outre-Atlantique, les entreprises ont tout intérêt à faire de l’inclusion une priorité stratégique plutôt qu’un simple impératif de conformité.

Sources :

– Où en est la mixité des instances dirigeantes ? – Baromètre IFA – Ethics & Boards (mars 2024)

– Baromètre international Cegos 2025